로그 기록; 회복의 시간 | Log records; Recovery time

Gallery Wow

2024.11.19 – 12.14

전시 서문

한국미술사연구소 홍성후

인간은 태어나서 사멸할 때까지 ‘나’라는 존재를 탐구한다. ‘나’는 이 땅에서 무엇을 위해, 무엇을 하며 살아가는가? 그것은 자신의 존재가 부정되지 않기 위한 몸부림이자 ‘나’라는 정체성을 유의미하게 만들기 위한 개인적인 투쟁이다. 작가들에겐 그것이 일종의 사명이기도 하다. 작가에게는 자신이 물질화한 작품이 곧 ‘나’요, 작품을 매개로 ‘나’를 투영하고자 한다. 작가 박상혁에게 예술은 자신을 표상하는 매개체다.

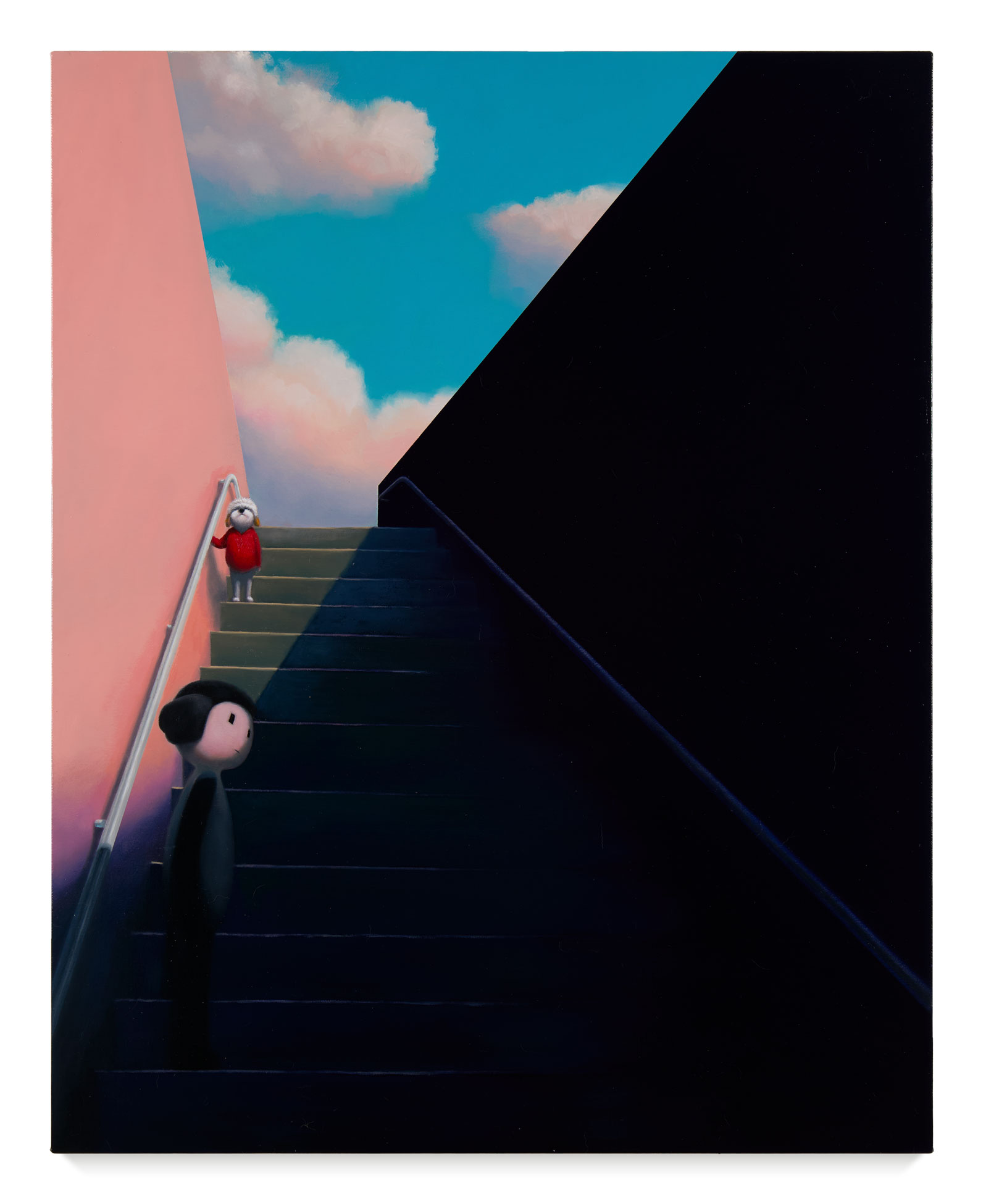

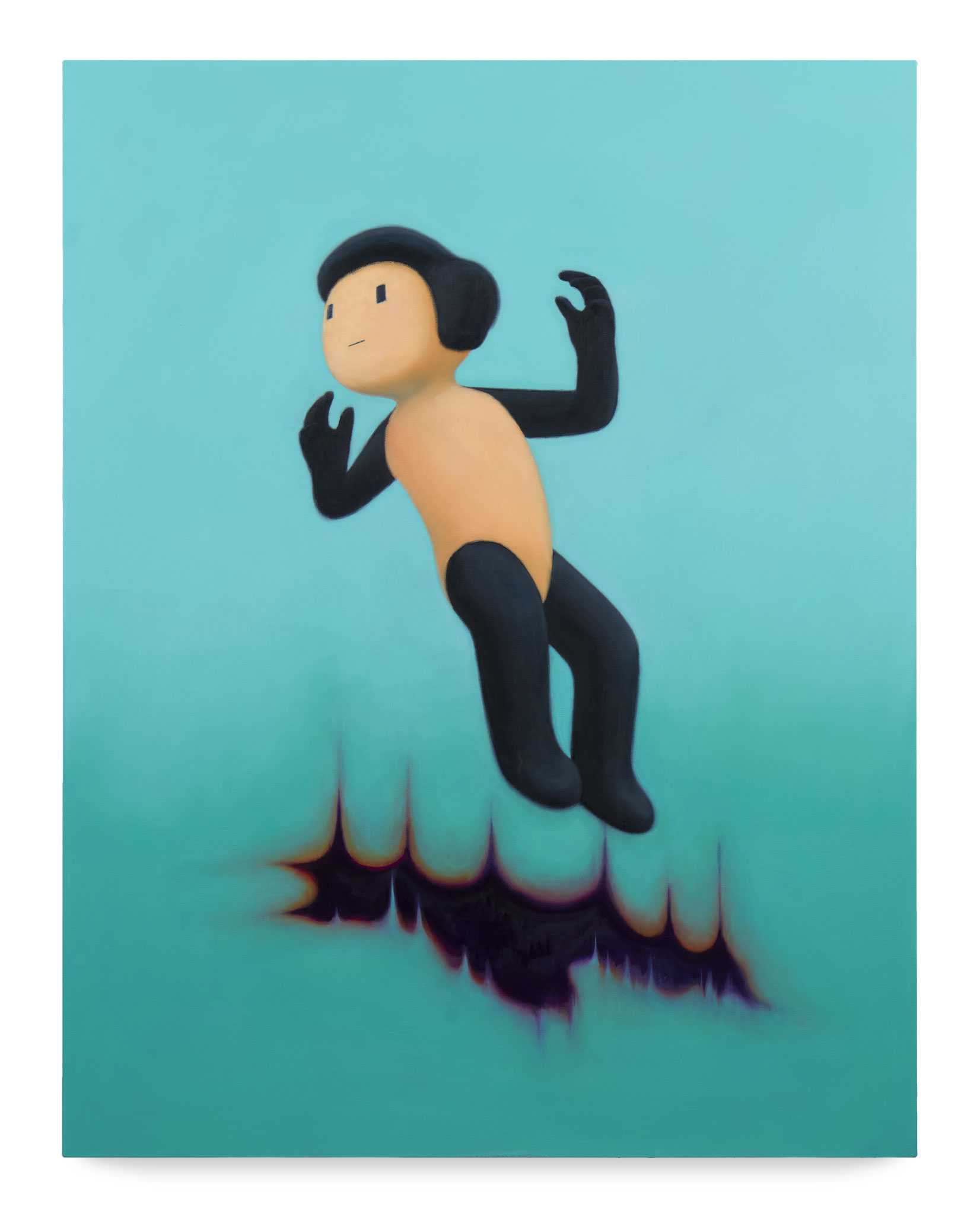

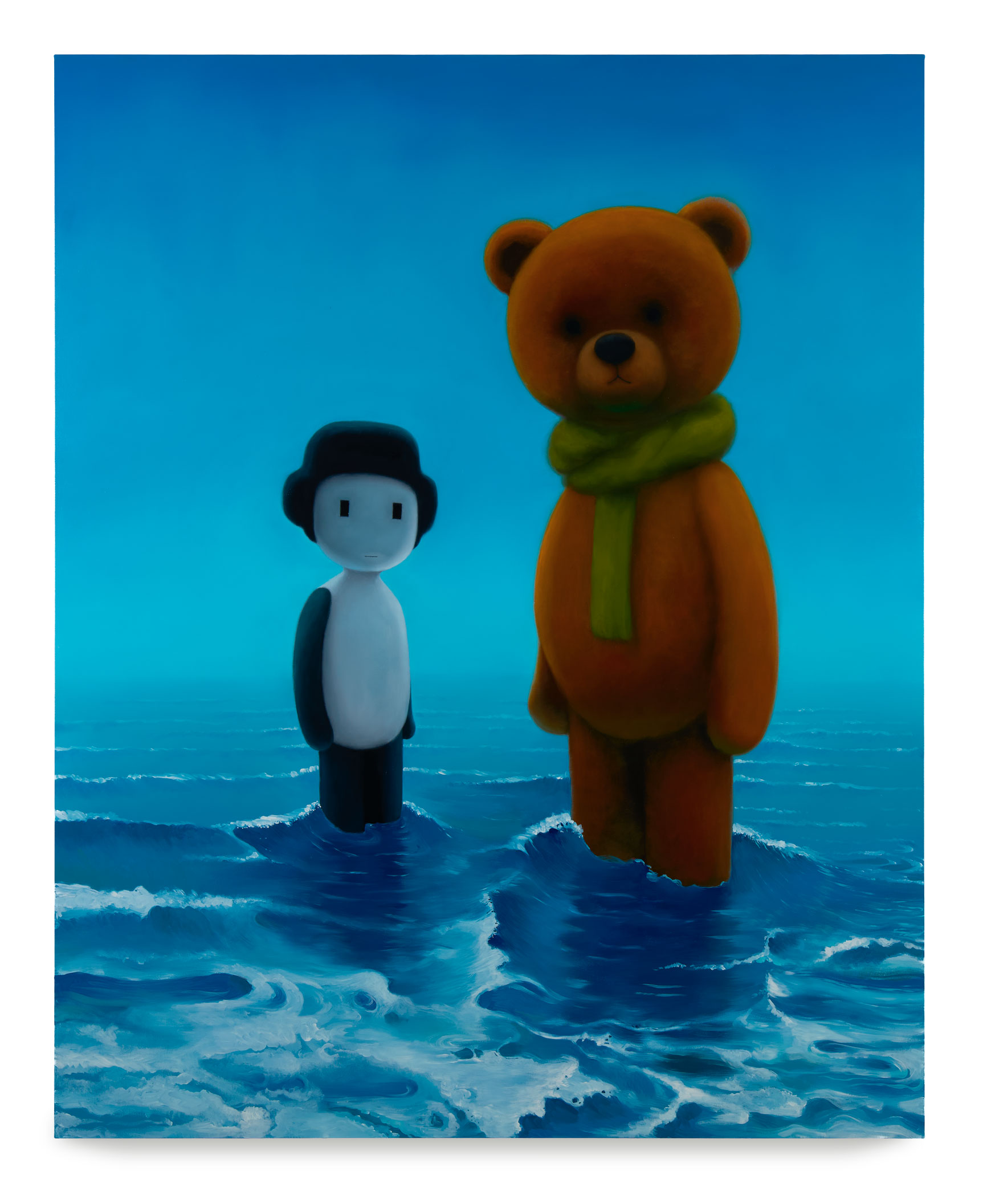

박상혁의 작업에서 돋보이는 특징은 소외와 치유라고 할 수 있다. 그의 작품에서 등장하는 네모나네라는 캐릭터는 작가 자신을 투영한 것으로, 사회와 환경으로부터 소외되어 치유할 대상을 물색한다. 그의 곁에는 늘 다른 캐릭터가 공존한다. 그들이야말로 네모나네ー작가를 직접적으로 치유해주는 존재이기도 하다. 작가노트에 의하면, 이 캐릭터가 등장하기까지는 “내(작가) 자원”을 써야 했다. 가령 유년기의 기억부터 행복했던 순간과 경험, 상상 모든 것이 투영된 결과다. 따라서 네모나네는 박상혁과 동의어라고 할 수 있는, 제4차원 공간에 형성한 정체성의 표상이다. 그런데 그의 작업에서 소외가 보이는 이유는 무엇일까? 그가 화면에 그려낸 네모나네와 다른 캐릭터, 그리고 배경에 그려진 요소들은 모두 시선을 끄는 강렬한 색채와 사랑스러운 형상으로 그려졌음에도 말이다. 가령 그의 〈조각 하늘〉을 보면, 화면의 약 1/3을 뒤덮은 그림자가 작가 자신을 표상하는 네모나네의 얼굴의 일부를 제외하고 가려 버린다. 네모나네보다 몇 칸 위로 빨간 옷을 입은 시추는 자신보다 아래 칸에 서 있는 네모나네가 위치한 방향보다 위쪽인 허공을 보고 있다. 마치 한 공간에 존재하지 않는 것처럼 말이다.

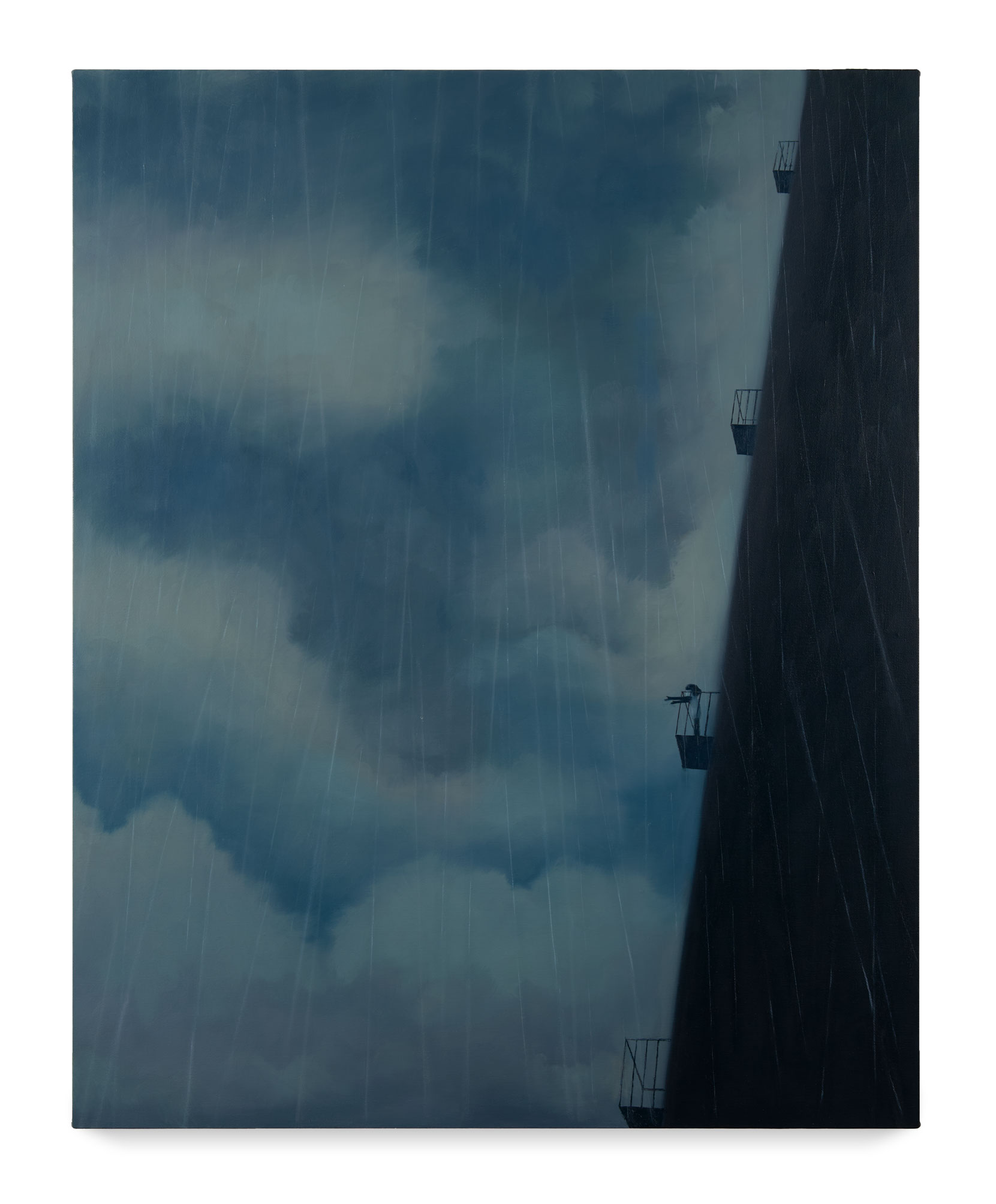

작가는 “한 개인으로 공동체 안에서 어떤 위치, 상태에 있는가”라는 작가로서의 질문을 던진다. 공동체 안에서 개개인이 완전히 벗어날 수 없음과, 공동체를 표방하고 있으나 진정 ‘공동’을 이루지 못하고 소외된 현상을 작가는 주목하고 있다. 그런 사회 속에서의 네모나네는 작가가 체험한 것을 보는 이로 하여금 추체험하도록 이끈다. 〈새〉에서는 네모나네가 구름 사이로 정처 없이 날아다니는 새들 사이로 갈 곳을 잃은 것처럼 보인다. 자유로이 드넓은 하늘 사이를 헤집고 다니는 새의 모습과 대조적으로, 네모나네는 우두커니 화면 밖을 보고 있다.

그렇게 ‘공동’된 체험을 하는 것은 우리가 공동의 사회 속에서 공동의 윤리를 지닌다는 것. 박상혁은 네모나네라는 제2의 자아를 통해 세상과, 관객과 소통하고 있는 것이다. 그런 과정은 작가만의 언어로써의 치유라고 할 수 있겠다.

그의 작품 형식은 단번에 보아도 캐릭터를 통해 대중을 위해, 대중을 담은 예술처럼 보이지만, 그 내용은 작가 자신의 치유 행위이자 관객과의 교감인 셈이다. 아주 대중적인 방식을 통해, 일상과의 경계도 두지 않은 방식이지만 그는 자신만의 언어를 만들어왔다고 할 수 있다. 몇 작품ー〈정원〉, 〈이클립스〉, 〈숲에서 부는 바람〉이 바로 그것이다. 달빛에 형형하게 비치는 고요함과 산들바람 소리만이 느껴지는 풍경 속에서, 캐릭터들은 조용히 응시하고 있다. 어떠한 표정도 짓지 않고 아무 말도 하지 않는 그들에게서 느껴지는 심리적 공감은 우리가 현대인이기 때문이다.

그렇기 때문에 박상혁의 캐릭터에서 눈에 띄는 것은 응시다. 저 멀리서, 혹은 가까이서 정면을 응시하거나, 허공을 바라보는가 하면 달빛과 같은 자연적 현상을 관조한다. 혹은 제3자가 되어 규시하는 기분을 준다. 그의 응시가 의도한 것인가, 그것은 중요하지 않다. 그 시선이야말로 나와 세상과 사회와 이웃을 바라보는 방식이고 그것은 곧 보편적인 관심으로 귀결된다. 서로를 바라보는 것이야말로 바로 공동체 사회에서의 첫걸음이기 때문이다.

그의 〈제유〉 시리즈에 달린 ‘보는 것으로써’, ‘사물로써’, ‘먹는 것으로써’, ‘사랑하는 것으로써’라는 부제는 어쩌면 아무 것도 아닌 대상을 관망하고 있는 작가 자신의 응시다. 이 지극히 개인적이고 무의미해 보이는 대상에 부여된 것은 단지 시각적 의미뿐이다. 하지만 그는 아무 것도 아닌 존재란 없다는 것을 말하는 듯하다.

박상혁의 작업은 바라봄을 통해 현대인의 소외를 공감하고 치유하는 매개체가 아닐까 생각된다. 응시하거나 관조하거나, 규시하거나 관망하는 시선 모두 현대사회 공동체에서 필요한 것일지 모른다. 작가가 투영된 네모나네라는 이 사랑스러운 캐릭터는 캔버스 안에서 그런 매개자로 존재하고 있다.

작가 노트

로그기록; 회복의 시간

전향력, 일반적으로 코리올리 효과로 더 알려져 있는 가상의 힘. 이 과학 이론을 알게 된 후 나 자신을 던저진 공에 대입해 보았다. 도착점을 설정하고 직진을 했을 뿐이지만 나는 그곳에 없었다. 뚜렷하진 않지만 왜 이런 삶의 궤적을 그리게 되었는지 대강 이해하게 되었다. 던저진 공은 직선이 아니라는 걸 인지하지 못하지만 낙하지점에선 공이 휘어지는 걸 볼 수 있다. 그렇다고 한다. 놓친 경로를 찾기 위해 새로운 길을 만들지 않았다. 다만 파고를 넘으며 적응하고 있을 뿐이다. 난 원하는 곳에 도착하지 못했다. 실존하지 않지만 열망하는 모든 허상을 최종적으로 다다를 회복된 자아로 결정하지 않기로 했다. 원래의 상태로 되돌리는 걸 회복이라 정의한다면 원상태를 파악해야 하는데 어떤 상태로 되돌리고 싶은 건지 모호해졌다. 심신이 훼손되고 오염되지 않은 상태. 노화가 시작되지 않은 오랜 시간을 거슬러 되돌린 상태인 건지 가까운 과거에 의도하지 않게 방향이 꺾인 그 지점까지인 것인지 곰곰이 생각할수록 답할 수 없었다. 아마도 회복은 각자의 희망이 담긴 생존 의지가 아닐까 싶다.

이번 전시는 어떤 주제를 탐구하는 대신 1-2년 사이의 생존 기록을 담고 있다. 나는 지금 같은 기간을 회복의 시간 또는 갱생의 시간이라고 기록한다. 분투의 시간을 안고 고요한 풍경을 그려내는 행위, 삶의 무게를 덕지덕지 붙이고 자신만의 언어로 공동체에서 살고자 하는 일련의 행위가 나에게는 예술이다.

박상혁

전시 모습 | Exhibition view

출품작 | Related works

전시 도록 | Catalogue

・ 전시 서문 | Exhibition introduction

・ 전시 전경 | Exhibition view

・ 작품 이미지 | Images of works

・ 작가 노트 | Artist’s note

・ 64p